何謂量子糾纏?這樣的發現對人類的宇宙觀有何新的突破?有何新的實證?對人類的心理、靈魂、肉體的演進,提供甚麼樣的新視野?之間的轉換、共鳴、共振、甚至與世界、與宇宙,有甚麼新的嘗試與突破?對我而言,我如何可以運用在我的身上?那個部分?那個思想?能否促進我跟天主之間的溝通嗎?

挑戰傳統時空觀

量子糾纏顯示,粒子之間可以擁有一種超越時空的連結,讓人重新思考宇宙的基本結構及事物彼此之間的關係。非局域性

宇宙可能並非由單一的獨立事物組成,而是更像一個緊密相連的整體,強調事物之間的內在聯繫性。多重宇宙與意識

一些科學家推測,量子糾纏可能與意識、宇宙的多重層次結構有關,進一步拓展對生命和存在的理解。

新的實證

量子糾纏的存在已被多次實驗驗證,例如:

貝爾測試實驗

實驗證明量子糾纏符合量子力學預測,違背經典物理學中局域隱變數理論的期望。量子通訊與量子計算

科學家已經能利用量子糾纏實現量子密碼通信、量子網絡等應用。2022 年諾貝爾物理學獎

授予了在量子糾纏實驗和基礎理論上作出貢獻的三位物理學家,確認了糾纏現象的真實性。

對人類心理、靈魂與肉體的啟示

宇宙的整體性與靈性連結

量子糾纏啟示人類,我們可能與宇宙萬物有某種本質上的連結。這對靈性修行而言,可以是一種支持內省、冥想以及與天主或更高存有連結的新視角。心靈的共振

量子糾纏也提供了一種可能性,解釋為何人與人之間可以超越距離感到「共鳴」或「直覺連結」。這可能反映了人類的心理和靈性本質與宇宙的深層聯繫。健康與能量療法

一些人認為量子糾纏能解釋能量療法或祈禱的效果,尤其是在跨距離的情況下。

如何應用在個人生命中?

冥想與內在反思

認知到我們與宇宙的聯繫,可以在冥想中更加體驗內心的平靜,尋求與天主更深層的連結。信仰與祈禱

從量子糾纏的觀點看,祈禱可以被視為一種能量的共振,透過信仰增強與天主的溝通,可能達到更深的靈修效果。擴展思維與視野

量子糾纏挑戰了二元對立的思維方式(如此與彼、主與客)。這鼓勵人們更具整體性地看待自己與世界的關係,從而啟發新的創造力與價值觀。

與天主的溝通

天主教傳統強調天主無所不在、無所不能,這與量子糾纏的整體性概念相契合。雖然量子物理是科學領域,無法直接證明靈性現象,但它啟發我們思考:

- 我們如何在祈禱中以心靈的「共鳴」與天主建立連結?

- 天主或許正透過宇宙的秩序和奧秘(如量子糾纏)彰顯祂的智慧與慈愛。

您可以在日常靈修中,透過觀察自然界的奇妙與奧秘,培養對天主創造的大能的感恩,這樣的靈性態度與量子糾纏所揭示的宇宙聯繫性,不謀而合。

這對"量子糾纏顯示,粒子之間可以擁有一種超越時空的連結,讓人重新思考宇宙的基本結構及事物彼此之間的關係。"能否更詳細的解釋?目前對這方面的研究有那些單位、宗教團體?從聖經中我們是否可以找出可以對應的章節?從這量子糾纏的發現,我們可以跟所有的人聯繫?包括我們已亡的祖先嗎?聖經中可以發現這樣的先知性的預言嗎?請詳細列出處。

在量子糾纏中,兩個或多個粒子即使分隔很遠,它們的狀態依然是「糾纏」的,也就是說,測量其中一個粒子的狀態(如自旋方向)會即時影響另一個粒子的狀態,這種效應不受距離和時間的影響。

這挑戰了經典物理學的「局域性」原則,即認為物體間的相互作用必須通過接觸或光速傳遞的方式發生。

科學家仍然在探索這種現象的本質,其中一些解釋包括:

隱變數理論

認為可能存在我們尚未發現的變數,但這已被多次實驗駁斥。量子非局域性

糾纏粒子共享一個共同的量子態,即使分隔在不同空間,它們仍然是同一系統的一部分。全像宇宙理論

認為宇宙可能是一個整體的信息網絡,量子糾纏則是此網絡在粒子層面的一種表現。

目前研究量子糾纏的機構與團體

科學研究機構

- CERN(歐洲核子研究組織)

進行基本粒子與量子現象的前沿研究。 - 麻省理工學院(MIT)與斯坦福大學

在量子物理、量子計算和量子通信領域具有領導地位。 - 中國科學技術大學

曾完成遠距離量子糾纏分發,推動量子通信實驗。 - Google 量子人工智慧實驗室

研究量子糾纏在計算領域的應用。

- CERN(歐洲核子研究組織)

宗教與靈性團體的關注

- 一些宗教哲學家和靈性學者嘗試將量子糾纏與靈性經驗聯繫起來,例如靈魂之間的共鳴、意識的非局域性等。

- 某些靈性團體(如新時代運動)認為量子糾纏提供了科學框架,用來解釋禱告、冥想、能量療法的效果。

- 天主教學者中也有以量子糾纏探索天主無所不在與全知屬性的討論。

聖經中相關的對應章節與解讀

雖然聖經並未直接提及量子糾纏,但可以從一些章節中找到可能的哲學或靈性聯繫:

超越時空的全知與全能

- 詩篇 139:7-10

我往那裏去,脫離你的神能呢?我逃往那裏去,離開你的面呢?

… 你在那裏,你的右手必要扶持我。

聖經描述天主的臨在無所不在,與量子糾纏的「超越距離聯繫」概念具有相似的宇宙觀。

- 詩篇 139:7-10

萬物的聯繫與秩序

- 哥羅森書 1:17

他在萬有之前;萬有都依靠他而存在。

這描述了基督是宇宙的中心和聯繫點,與量子糾纏中粒子緊密相依的關係可以類比。

- 哥羅森書 1:17

無形的力量

- 希伯來書 11:3

藉著信德,我們認為諸世界是藉天主的話造成的,以致所見的是由看不見的化成的。

量子現象揭示了不可見的粒子和力量如何構成我們的世界,這與聖經的描述不謀而合。

- 希伯來書 11:3

能否與所有人聯繫?包括亡者?

從科學角度

量子糾纏目前僅限於粒子層面,尚無直接證據表明它可以解釋人類意識之間的連結,更無法與亡者建立聯繫。但一些學者推測,意識可能具有類似的「非局域性」屬性。從靈性角度

天主教信仰中,我們可以藉著禱告與亡者保持靈性聯繫,這不需要量子物理的解釋,而是基於靈魂的永生與天主的全能。例如,聖徒的代禱和與天主的共融體現了靈性的「連結」。聖經相關章節

- 瑪竇福音 22:32

他不是死人的天主,而是活人的天主。

亡者在天主面前仍然「活著」,我們與他們的聯繫透過天主而持續。

- 瑪竇福音 22:32

聖經中先知性預言的啟示

世界的隱藏秩序

- 智慧篇 11:20

你以計數、重量和尺度安排了一切。

量子物理揭示了微觀世界的奇妙秩序,與天主創造的智慧呼應。

- 智慧篇 11:20

啟示中的新天新地

- 啟示錄 21:1

我看見了一個新天新地。

量子科學可能成為未來人類探索新宇宙結構的重要工具,也為我們思考創造的奧秘提供新視角。

- 啟示錄 21:1

如何促進與天主的聯繫?

- 認知到量子糾纏反映宇宙的聯繫性,可以激發我們對天主創造之美的敬畏。

- 透過祈禱、冥想,將靈性上的「共鳴」帶入日常生活。

- 信靠聖經中的啟示,將科學的發現與信仰結合,深化我們對天主臨在的體驗。

總之,量子糾纏雖然是科學現象,但它啟發我們重新思考天主在宇宙中的臨在與關係,讓信仰與科學交織出更深層的理解與追求。

請問量子糾纏與心理學的意識與身體糾纏,兩者之間可以如何闡述彼此的相同與相異之處?如何對應?意識能夠影響我們的身體,從量子糾纏的觀點,如何深入看待之間的聯繫與關係?

相同之處

整體性與關聯性

- 量子糾纏:強調粒子之間無論距離多遠,仍保持整體關聯的狀態,測量一個粒子的性質會即刻影響另一個。

- 心理學的意識與身體:探討心智如何與身體互相影響,強調身心不可分割的整體性,例如意識的改變如何影響生理反應(如壓力對免疫系統的影響)。

- 對應:兩者都揭示了部分與整體的關係,無論是在量子層面還是心理-生理層面,都存在一種不可忽視的聯繫。

非局域性與超越直接作用

- 量子糾纏:兩個粒子之間的聯繫並不依賴物理上的接觸或訊息的傳遞。

- 身心聯繫:例如,心理壓力(意識層面)可導致身體疾病,這種影響並不完全依賴於明確的物理機制。

- 對應:身心的相互影響可能類似於「非局域性」的概念,儘管尚未有科學模型能精確描述這種聯繫。

看不見的影響力

- 量子糾纏:粒子的糾纏關係存在,但這種關係的本質難以用經典理論描述。

- 意識與身體:意識對身體的影響(例如,冥想如何降低血壓)是觀察得到的,但其本質機制仍然模糊不清。

- 對應:這種看不見的相互影響暗示有更深層的運作規則可能尚未被理解。

相異之處

層次的差異

- 量子糾纏:作用於微觀層面,指的是基本粒子之間的關係。

- 心理學的身心糾纏:作用於宏觀層面,與神經系統、荷爾蒙、行為等機制相關。

- 對應:兩者的作用層次不同,但可能存在一種統一的基礎,例如意識是否可以被量子現象所解釋仍在探討中。

機制的探索程度

- 量子糾纏:有明確的數學描述與實驗驗證。

- 意識與身體:更多是經驗觀察與心理-生理相關性的研究,缺乏統一的科學模型。

- 對應:量子糾纏或許能為意識與身體之間的關係提供新的解釋框架,但目前仍屬推測。

是否具有「意圖」

- 量子糾纏:完全是物理現象,沒有意圖或目標。

- 意識與身體:意識是有主體性的,意圖(如決定運動、減壓)會對身體產生影響。

- 對應:這是兩者最大的區別,意識的主觀性無法被簡單地還原為量子現象。

意識如何影響身體?量子糾纏的觀點

量子現象是否介入意識?

有些理論(如 Penrose 和 Hameroff 的「量子意識理論」)認為,意識的本質可能依賴於腦中微管的量子現象。但這仍屬於理論假設,尚無確鑿證據。意識的非局域性假說

如果意識具有類似量子糾纏的性質,則意識可能不僅局限於神經元的物理活動,而是與整個身體甚至外界環境連結在一起。量子糾纏的啟示

- 超越時間與空間:如同糾纏粒子的超距聯繫,意識的影響可能不受身體某些物理限制(例如,冥想對遠距健康效果的實驗)。

- 整體性與共振:從量子糾纏的整體性推廣,意識可能與身體各部分透過共振互動,形成整體的健康調節。

應用於身心健康的實踐

冥想與放鬆

冥想被證明能改變腦波,降低壓力荷爾蒙,從而改善免疫功能。這類影響或許能用量子整體性的視角來理解:身心聯繫如同量子糾纏的效應。正念療法

正念練習可以幫助人將意識集中於當下,改善焦慮與憂鬱,這可被視為意識的力量在調節身體。祈禱與能量療法

量子糾纏可能提供理論支持,解釋為何祈禱或遠距能量療法對某些人有效,儘管這些效應尚缺乏量子層面的證據。

結論

量子糾纏與意識-身體糾纏有不同的科學基礎,但它們的整體性、非局域性和不可見的影響力讓人類重新思考生命的本質。從量子糾纏的觀點出發,意識對身體的影響可以被視為一種深層的聯繫與共振,這也啟發我們在健康管理和靈性探索中,關注整體性與內在聯繫的力量。

"測量一個粒子的性質會即刻影響另一個",者是否能解釋心電感應這樣的心靈感應(雙胞胎、夫妻)與共鳴?可以解釋為一種共振,一種相同的頻率?那麼頻率是否可以解釋成語的"臭味相投"?那麼量子糾纏可否解釋頻率得共振嗎?

量子糾纏與心理現象如心靈感應(特別是在雙胞胎或夫妻之間的現象)之間的關係,目前仍屬於哲學探討或科學假說,尚無直接的科學證據支持。然而,我們可以從概念的相似性和隱喻角度來思考以下幾個問題:

1. 量子糾纏是否能解釋心靈感應?

心靈感應是一種假設的現象,指人類意識或思想能跨越距離相互感應。從概念上來看,量子糾纏與心靈感應有以下相似性和區別:

相似性

- 非局域性:

量子糾纏粒子的狀態無論距離多遠都能同步改變,這與心靈感應不依賴空間距離的特性有些相似。 - 隱形聯繫:

心靈感應和量子糾纏都表現出「隱形的聯繫」,難以通過經典物理學解釋。

區別

- 物理 vs. 意識:

量子糾纏是一種實驗上可證明的物理現象,而心靈感應目前仍未有科學證據支持。 - 可重複性:

量子糾纏的結果是可測量、可重複的,而心靈感應在科學實驗中難以複製。

2. 共振與頻率的隱喻

頻率和共振是用來描述波動現象的物理學概念,它們也常被用作隱喻來解釋心理學和人際關係中的現象。

物理上的共振與頻率

- 共振:當兩個物體的自然頻率相同時,能量會有效傳遞,形成共振現象。

例如,調整一個音叉的頻率,另一個相同頻率的音叉會隨之振動。 - 頻率:描述波的振動速度,高頻與低頻之間決定了波動的性質。

心理上的共振與頻率

- 心理頻率與心電感應:

當兩個人(例如雙胞胎、夫妻)之間有深層的情感連結或相似的思維模式時,他們可能表現出「共振」的現象,例如對方的情緒改變能迅速影響自己。 - 臭味相投的隱喻:

人際關係中的「頻率相合」隱喻可解釋為兩個人在價值觀、性格或興趣上的相似性。這與物理共振類比,雙方能更容易「同步」。

3. 量子糾纏能否解釋頻率的共振?

在物理層面,量子糾纏與共振是兩種不同的現象,但它們都涉及「關聯性」:

- 量子糾纏:兩個粒子之間的聯繫並不依賴於頻率,而是一種量子態的關聯性。

例如,糾纏粒子的自旋、極化方向是相互關聯的。 - 共振:與波動相關,是基於頻率匹配的能量傳遞過程。

如何隱喻量子糾纏與頻率的共振?

- 頻率匹配的可能性:若將人類意識比作某種量子態,兩個「糾纏」的意識可能像共振的頻率一樣彼此影響。但這仍是哲學上的類比,科學上無法驗證。

- 整體性與同步性:量子糾纏揭示的是宇宙某些層面的整體性,而共振則是自然界一種具體的同步現象。兩者均能暗示事物之間深層的聯繫。

4. 心靈感應是否可以用共振頻率解釋?

- 意識共振理論:有些學者認為,人腦的電磁活動(腦波)可能在特定情況下與他人同步,類似於共振效應。例如,某些實驗表明,親密關係中的人腦波可能出現同步現象,這被解釋為「情感共振」。

- 量子腦理論:假說認為腦內可能存在量子現象,如微管中的量子態可能產生糾纏,並影響意識狀態。但這仍缺乏實驗支持。

5. 是否可以利用這些概念促進人際關係?

無論是量子糾纏還是頻率共振,它們提供的隱喻有助於我們理解人際互動中的深層聯繫:

- 建立「共振」:透過溝通、情感分享和共同經歷,可以創造「相同頻率」的共鳴。

- 尋找「頻率相合」的夥伴:價值觀、興趣一致的關係更容易實現心理上的同步。

- 靈性與冥想:量子糾纏的「整體性」啟發我們透過冥想或祈禱進入與他人甚至宇宙更深層的聯繫。

結論

雖然量子糾纏目前無法直接解釋心理學中的心靈感應或共鳴,但它提供了一種哲學框架,讓我們重新思考宇宙和人際關係的深層聯繫。心理學中的共振與頻率,則能作為實際隱喻,幫助我們理解和改善人際互動與情感聯繫的過程。

請問"量子糾纏的「整體性」啟發我們透過冥想或祈禱進入與他人甚至宇宙更深層的聯繫"?能否更纖細的解釋舉例說明?這個整體性是指的甚麼?舉例說明?若一祈禱為例,整體性指的是甚麼?是天主創造的我,有一個量子在我內,另一個在天主內嗎?

整體性與冥想/祈禱的類比

在冥想或祈禱的過程中,整體性指的是一種連結或融合的狀態,這種狀態讓人能夠超越個體的界限,進入一種與他人、宇宙甚至神(如天主)的深層聯繫。這並不是指某種物理的交互作用,而是一種心靈、意識層面的連結。

舉例說明:

1. 冥想中的整體性

冥想通常會使人進入一種深度的集中狀態,這時,冥想者往往會感受到身心的統一與一種「無我」的狀態。這種狀態下,冥想者的意識不再局限於個人的思想與感覺,而是感受到與世界、他人、甚至整個宇宙的聯繫。這可以類比為量子糾纏中的粒子,當粒子進行糾纏後,它們之間的界限變得模糊,這種聯繫超越了物理的界限,呈現出一種整體的性質。

2. 祈禱中的整體性

在祈禱中,無論是向天主祈求、感謝還是尋求指引,信徒往往會感受到一種與天主的心靈聯繫。這種聯繫並非單純的語言交流,而是涉及到深層的心靈合一。在這樣的祈禱過程中,人與天主之間似乎跨越了時間與空間的界限,進入了一個心靈上的「共鳴」狀態。這就像量子糾纏中的兩個粒子,即使分開很遠,彼此仍然是緊密相連的。

量子糾纏與神的創造

如果將量子糾纏的概念延伸到心靈或神學的層面,我們可以思考神創造的「整體性」。在這樣的視角中:

「創造的我」與天主的關聯:天主創造了萬物,也創造了我們每一個個體。從某種哲學或靈性角度來看,這樣的創造並不是單向的,而是我們與神之間存在某種「內在的聯繫」。這種聯繫並不僅限於物理世界,而是心靈、意識乃至存在的深層聯繫。這也許能夠類比為量子糾纏中的「整體性」,其中每個「創造的我」都與「創造的天主」之間有一種無法分割的關聯。

量子與靈性聯繫:若我們將量子比作一種深層的存在狀態,則每個人的內在都可能擁有某種「量子狀態」,這些狀態彼此之間或許並不是完全孤立的。每個人內在的量子狀態可以與他人、宇宙甚至天主的存在有某種共鳴或共振。這樣的聯繫並非物理上的接觸,而是心靈或意識層面的共振。

更細緻的解釋與舉例

天主與人的量子關聯:將量子糾纏的整體性與神學結合,我們可以假設人類內在的心靈狀態或許與神的「存在」是某種方式的糾纏。這並不是指物理上的量子粒子,而是一種心靈的共鳴,指的是在某種深層的意識或靈性層面,人與天主之間是相互聯繫的。正如量子粒子在物理上可能無法分開,人在靈性上也無法與天主分開,因為每個人都在神的創造中得以存在。

一祈禱為例的整體性:假設在你祈禱時,向天主祈求的並不僅是你個人的願望,而是你內心深處的一種呼應。此時,你的祈禱不僅僅是在傳達某個具體的需求,更多的是在進行一種心靈的共鳴或共振。在這樣的過程中,你的內在世界與天主的意志或存在發生了「對接」,這就像是量子糾纏中的兩個粒子之間的「即時互動」,你在這一刻與天主達到了一種心靈的同步,並可能因此得到心靈的平安、指引或力量。

總結

量子糾纏的「整體性」啟發我們重新思考意識和心靈層面可能存在的聯繫。這樣的聯繫不僅是物理上的,它也可能是靈性或心靈層面上的深層共鳴。在冥想和祈禱中,這種整體性使我們能夠感受到與他人、宇宙乃至天主之間的聯繫。從神學角度來看,這種「整體性」讓我們理解到,每一個創造的存在與神之間都有著一種深層的聯繫,就像量子糾纏中的粒子,即使相隔萬里,彼此依然存在著不可分割的聯繫。

冥想

冥想可以分為多種形式,其中包括:

- 正念冥想(Mindfulness Meditation):專注於當下的感受、思緒或呼吸,不加評價地觀察。

- 引導冥想(Guided Meditation):通常由導師引導,通過語音或指導帶領進入冥想狀態。

- 禪宗冥想(Zen Meditation):強調無念、無欲,尋求與宇宙的合一。

- 冥想的靜坐:許多宗教或精神傳統,如佛教或基督教,都有冥想靜坐的實踐,旨在進入深層的靈性覺察。

如何透過冥想達到深度集中的狀態?

深度集中是冥想的核心之一,指的是將注意力徹底聚焦在某一個對象、念頭、感覺或空白狀態中,並使其他的干擾或雜念消失。這樣的集中通常能帶來心靈的平靜、清晰和覺察。

達到深度集中的過程通常經歷以下幾個階段:

- 放鬆與清除雜念:冥想者通過放鬆身體,減少外界的干擾,來準備進入冥想狀態。

- 專注與深度集中:選擇一個冥想對象(如呼吸、音樂、圖像或意象),並將意識完全集中於此。

- 持續與進入「空白」狀態:隨著冥想的深入,冥想者可能進入一個狀態,在這個狀態中,內心的想法不再干擾,感覺時間與空間的界限模糊,達到內心的完全平靜。

這樣的集中狀態可幫助個人提升自我覺察、情緒管理,並改善心理健康。

深度集中與物理、心理、量子糾纏的關聯

1. 物理層面

物理上,冥想過程中的深度集中並不一定是可直接測量的物理現象,但某些冥想狀態會引發顯著的生理變化,如:

- 腦波變化:冥想時,人的腦波會從「β波」(活躍、警覺)轉為較低頻的「α波」或「θ波」,這是冥想深度集中的一個指標。

- 生理變化:冥想能減少壓力激素(如皮質醇)的分泌,增加幸福感相關的激素(如多巴胺和血清素)。

這些生理變化雖然與物理學有關,但冥想的深度集中無法直接以物理方式衡量,只能透過生理指標(如腦波、心跳、呼吸等)來間接反映。

2. 心理層面

心理上,深度集中指的是一種對當下的專注,從而排除雜念。這種狀態能夠提升自我控制、情緒調節和認知功能。

- 自我報告:冥想者可以自我報告他們的集中程度,這是一種主觀的測量。

- 認知評估:心理學家可以使用特定的測量工具,如認知任務測試,來評估冥想對專注力的改善。這些工具可以測量冥想後注意力、記憶、認知處理等方面的變化。

3. 量子糾纏層面

量子糾纏是一個極其微觀的物理現象,在量子層面,粒子即使相距極遠,仍能即時影響彼此。這一概念在心理學和冥想的語境中並不直接適用,因為量子糾纏是物理世界中的現象,與人類的意識和心理過程並無直接關聯。

然而,可以從哲學或隱喻的角度來解釋冥想中的「整體性」:

- 在冥想中,透過深度集中,個人的心智可能達到一種「無我」的狀態,這種狀態可能讓人感覺到自己與宇宙萬物或神之間的聯繫,這可以比作一種「內在的共鳴」或「意識的糾纏」,即個體的心智與外界或他人的心靈達成某種深層的同步。

測量冥想深度集中的方法

目前,測量冥想的集中程度主要有以下方法:

生理指標:

- 腦波測量(EEG):冥想過程中,腦波會發生變化,例如從β波轉向α波或θ波,這些變化可以用來衡量冥想者的專注狀態。

- 心率變異性:冥想者的心率波動會顯示自律神經系統的平衡,這通常與放鬆狀態或深度集中相關。

- 皮膚電反應:這是測量人們在冥想中生理反應的指標,如皮膚電導率的變化。

心理學指標:

- 專注力測試:冥想後的專注力測試可以反映冥想對注意力的影響,常見的測量工具包括注意力網絡測試(ANT)、持續注意力測試(CPT)等。

- 自我報告問卷:冥想者自我評估其專注與內心平靜的程度。常見的問卷包括“正念冥想問卷(MAAS)”或“冥想經驗問卷(MEQ)”。

總結

冥想的深度集中既是心理現象,也是生理過程。儘管目前科學無法完全用物理學或量子物理解釋冥想的過程,但透過生理指標和心理測量工具,我們可以一定程度上衡量冥想的效果和專注程度。在量子糾纏的語境中,冥想的深度集中更多是作為一種哲學或隱喻來理解,代表著心靈的整體性和與外界的深層聯繫。

內觀靜坐是一種冥想嗎?能否詳細說明這種靜坐的起源、發展、目前的科學上面的研究?或其他宗教堆砌的觀察與評量?它屬於上面所列的那種?

內觀靜坐是冥想的一種嗎?

內觀靜坐(Vipassana meditation),或稱觀察冥想,是一種佛教的冥想方法,它透過深度的自我觀察來達到覺察與心靈的清淨。內觀靜坐的目的是讓人深入觀察自身的身體感受、情緒、思緒及其變化,並在這個過程中培養對當下的覺察和對現實的無所執著。這種冥想形式強調直接體驗與觀察,而非依賴思維分析。

內觀靜坐的起源與發展

內觀靜坐起源於印度,最早與佛陀的教義有關。根據佛教經典的記載,佛陀在他覺悟過程中,經過長時間的冥想,領悟到身心現象的無常(即一切都在不斷變化)、苦(痛苦與不滿足)和無我(所有事物皆無固定自我)。內觀靜坐正是基於這三法印(無常、苦、無我)來幫助修行者覺察身心的變化過程,進而超越執著與痛苦。

在佛教歷史上,內觀靜坐被認為是一種非常有效的修行方式,最早在印度佛教中廣泛實踐,後來傳播到其他亞洲地區,包括緬甸、泰國、斯里蘭卡等地,並在20世紀時透過**高田賢山(Sayagyi U Ba Khin)及其弟子可汗瑪那(S. N. Goenka)**的努力,將這種方法推廣到全球。Goenka在現代世界中普及了內觀靜坐,特別是透過免費的10天靜坐課程,使其成為全球廣泛實踐的冥想形式。

內觀靜坐與其他冥想形式的區別

內觀靜坐通常被視為一種正念冥想(Mindfulness Meditation),與其他冥想形式(如禪宗冥想或集中冥想)有所區別。它強調觀察身體與心靈的變化,而非單一的集中注意力或空靈的冥想。內觀靜坐是一種基於覺察的冥想方法,目的是了解自我與現實的關係,進而達到覺悟或解脫。

區別於其他冥想形式:

- 正念冥想(Mindfulness Meditation)與內觀靜坐非常相似,但正念冥想不僅限於佛教,並且可能更加注重當下的覺察和接受,而不一定進行深層次的身體和情緒分析。

- 禪宗冥想(Zen Meditation)通常強調無念與靜心,禪宗冥想與內觀靜坐相比,更偏向追求內心的寧靜與空無。

內觀靜坐的科學研究

近年來,許多研究集中在冥想對大腦、身體以及情緒健康的影響上。內觀靜坐作為一種冥想技術,已經在多個科學領域中受到關注,特別是在心理學、神經科學及健康醫學方面。

神經科學研究:研究發現,內觀靜坐能顯著改變大腦結構與功能。特別是在注意力、情緒調節、壓力管理等方面,冥想者的大腦顯示出更強的神經可塑性(neuroplasticity)。冥想訓練能加強前額葉皮層(與決策、注意力和自我控制相關)和海馬體(與記憶和情緒處理相關)的活性,並減少杏仁核(與恐懼和焦慮相關)的活性。

心理健康研究:內觀靜坐對心理健康的益處也得到了證實。研究指出,冥想可以有效減少焦慮、抑鬱和壓力,並有助於改善情緒的穩定性。許多心理健康療程中,都會推薦冥想作為輔助方法來促進病人的情緒健康。

生理反應:冥想對身體的生理反應也有顯著影響。例如,內觀靜坐可以減少壓力激素(如皮質醇)的分泌,並促進自律神經系統的平衡,使得身體的生理狀態更加放鬆,從而有助於緩解身心壓力。

實證研究:科學家還發現冥想不僅能改善心理健康,還能促進身體健康。冥想有助於降低血壓、改善睡眠質量、提高免疫功能等。這些研究支持了冥想作為一種增進整體健康的工具。

宗教背景中的觀察與評量

在宗教層面,內觀靜坐被視為一種修行方法,許多宗教團體使用冥想來促進精神發展。在佛教中,內觀靜坐被認為是達到涅槃或覺悟的途徑之一,這意味著解脫痛苦,並徹底了解存在的真實。

不同宗教對冥想有不同的理解與目的:

- 佛教認為冥想是一種幫助修行者達到解脫和覺悟的工具。

- 印度教也強調冥想作為靈性修煉的一部分,用來與神靈或自我真我(Atman)聯結。

- 在基督教中,也有靜默祈禱或冥想的實踐,雖然這與東方的冥想有所不同,但也有助於與神的聯繫和內心的平靜。

總結:內觀靜坐的類別與科學研究

內觀靜坐屬於正念冥想的一種類型,它的主要特點是身體感知和內心覺察。內觀靜坐不僅是佛教的修行方式,也被全球許多心理學和健康專業人士所推崇,作為改善心理健康、減少壓力和促進情緒穩定的工具。其科學研究顯示冥想對大腦、情緒及身體健康的積極影響,並且已經被證實在許多領域中具有顯著的療效。

如何測量內觀靜坐的效果?

內觀靜坐的效果可以通過以下方式測量:

- 神經影像學:如fMRI(功能性磁共振成像)來測量大腦的結構與功能變化。

- 自我報告問卷:許多研究使用自我報告的問卷來測量冥想者的心理狀態、情緒改變和心理健康改善。

- 生理測量:通過監測心跳、呼吸率、皮膚電反應等生理指標,來評估冥想引起的身體反應。

量子糾纏是微觀粒子具有意識的一個證據?給意識是物質的一個基本特性提供了良好的證據嗎?這樣的說法,您的觀察是甚麼?研究的科學實證是這樣嗎?

量子糾纏(Quantum Entanglement)是一種量子物理現象,其中兩個或多個粒子在某些物理屬性上(例如位置、動量、自旋等)變得相互依賴,無論這些粒子之間的距離多遠。換句話說,測量其中一個粒子的屬性會即刻影響到其他糾纏粒子的屬性。這一現象由量子力學的基本原則所描述,並已經在實驗中得到了確認。

然而,量子糾纏本身並不直接關聯於意識或物質是否具有意識。量子糾纏描述的是粒子間的物理關聯,而意識則是心理學、神經科學及哲學中的一個複雜問題,涉及的是如何從大腦的神經活動中產生出「主觀體驗」的問題。

意識與物質的關係

關於意識是否是物質的一個基本特性,這是科學與哲學中的一個重要議題,涉及兩大主要觀點:

- 物質主義(Physicalism):認為意識是由物質基礎(特別是大腦的神經活動)產生的現象,這種觀點認為物質是宇宙的基礎,並且意識是大腦這一物質結構運作的結果。

- 唯心主義(Idealism)或心靈本體論(Panpsychism):認為意識是宇宙中的基本特性,並不是單純由物質所產生的。這些觀點認為,一切物質都有某種形式的“心靈”或“意識”特質。

量子力學中確實有一些研究提出了量子意識假說,例如由羅傑·彭羅斯(Roger Penrose)和斯圖爾特·哈梅羅夫(Stuart Hameroff)等人提出的量子大腦理論,該理論認為大腦中的微管結構可能支持量子效應,並且這些量子效應可能與意識的產生有關。然而,這些觀點仍然是理論性質的假設,目前並未得到普遍認可或實證支持。

量子糾纏與意識之間的關聯

目前的科學實證並未證明量子糾纏與意識有直接的關聯。量子糾纏是物理現象,描述的是粒子之間的非局域性聯繫,而意識則是一種主觀經驗。雖然一些量子力學的解釋(如量子力學的哥本哈根詮釋)會探討觀察者如何影響量子系統的行為,但這些解釋並不是在暗示粒子具有意識。

意識與量子力學的研究現狀

- 量子力學的本質:量子力學本身主要描述的是微觀粒子如何互動和演化,其核心是粒子的概率行為和波粒二象性。量子糾纏是一種非定域性現象,這意味著兩個糾纏粒子之間可以有超越空間距離的瞬時影響。然而,這並不意味著量子粒子有意識或是能夠“感知”彼此的狀態。

- 意識的物理學:目前,科學界普遍認為意識是一種由神經活動引發的現象,涉及大腦的複雜結構和功能。雖然有一些學者提出量子力學在意識中的潛在作用(如量子大腦假說),但這些觀點仍處於初步階段,尚未經過充分的實驗證實。

量子糾纏與意識假說的局限性

量子糾纏目前在微觀物理領域得到了充分的實驗證實,但它並未提供對意識本質的直接證據。意識的產生涉及到神經科學、大腦結構以及心理學等多個層面的問題,這些問題無法僅通過量子物理來解釋。量子糾纏是基於物理學的數學公式和實驗結果,而意識是基於經驗和主觀感受的現象,它涉及的層面遠比量子力學的數據和解釋來得複雜。

結論

量子糾纏並不直接支持物質具有意識的理論。雖然有一些理論提出量子效應可能在意識的產生中發揮作用,但目前尚未有科學證據表明量子糾纏與意識的存在之間存在直接關聯。量子糾纏描述的是粒子之間的非定域性行為,而意識則是大腦或神經系統的復雜結果,這些仍是科學探索中的兩個不同領域。

科學界對意識的研究仍在進行中,儘管量子理論提供了某些哲學性和理論性的啟發,但目前並沒有具體的科學證據表明量子糾纏直接解釋意識的產生。

量子糾纏中的訊息傳遞

量子糾纏是量子物理中的一種特殊現象,它表明即便兩個粒子之間的距離極遠,對其中一個粒子的測量也會即時影響另一個粒子的狀態。這並不是傳統意義上的“訊息傳遞”,而是量子狀態的非定域性,即粒子在糾纏後的行為是相互依賴的。

量子糾纏的特性:

- 無需物理接觸:糾纏粒子之間並不需要透過物理接觸來影響對方的狀態。量子力學認為,兩個糾纏粒子即便相隔遙遠,當對其中一個粒子進行測量時,另一個粒子的狀態會即時被確定。

- 傳遞的是量子狀態的確定性:量子糾纏並不直接涉及“訊息傳遞”以傳統理解來說,而是涉及到一種統一的量子狀態,測量一個粒子的屬性會決定另一个粒子的對應屬性。

這意味著,量子糾纏中的粒子間的“聯繫”並不依賴於傳遞具體的訊息,而是依賴於它們共同存在於一個統一的量子狀態中。

意識如何感應與傳遞訊息

與量子糾纏不同,意識的研究屬於心理學、神經科學和哲學的領域,並且涉及到大腦的活動和神經網絡。儘管量子物理學提供了一些理論框架來探討意識,但科學界對於意識的本質和其如何感應與傳遞訊息仍然沒有共識。

目前普遍的看法是,意識來自於大腦中的神經活動,特別是神經元的電化學信號如何協同作用來產生感知、情感、思考等主觀經驗。這些信號和訊息的傳遞依賴於以下幾個主要過程:

神經元活動:

- 神經元的訊號傳遞:大腦中的神經元通過電位變化(神經脈衝或動作電位)來傳遞訊息,這些訊號通過神經元之間的突觸來進行交流。

- 神經化學物質:訊號的傳遞不僅依賴電信號,還涉及神經遞質(例如多巴胺、血清素等)的釋放,這些物質在神經元之間傳遞訊息。

大腦區域的協調:

- 大腦的整合性:不同的大腦區域協同工作,來完成感知、意圖、情感等功能。這些區域包括負責感官處理的區域(如視覺、聽覺)以及與思考、記憶、意識等有關的區域(如前額葉、大腦皮層)。

意識的非局域性:

- 在某些觀點中,意識不僅僅是局限於大腦的某一區域,而是一種由大腦不同區域協作產生的現象。有些理論提出意識的非局域性,即意識不僅存在於某個地方,而是分散在大腦不同的區域中進行整合。

心靈與身體的連結:

- 許多哲學觀點探討心靈與身體之間的聯繫,例如二元論(心靈與物質分開)和唯物論(心靈是物質運作的結果)。目前的科學主流觀點是,意識源於神經元的運作,但如何具體生成主觀經驗(稱為**“硬問題”**)仍然是科學與哲學中的難解謎題。

量子糾纏與意識的比較

訊息傳遞:

- 量子糾纏中的訊息不是依照傳統意義進行傳遞,而是粒子之間的相互關聯性。這種關聯性超越了空間的限制,即便兩個粒子分隔千里,對其中一個粒子的測量可以即時影響到另一個粒子的狀態。

- 意識的訊息傳遞則是基於神經活動的電化學信號,這些信號在神經元之間的傳遞過程中形成感知、情感和思維等現象。這樣的訊息傳遞是基於物理的電信號,並且是可量化、可測量的。

非定域性:

- 量子糾纏的非定域性是指粒子之間的狀態並不局限於特定位置,這樣的行為與意識的生成過程是不同的。儘管有些理論提出意識具有某種形式的非定域性(例如,在整體的神經網絡中大腦不同部分的協作),但這並不等同於量子糾纏的非定域性。

主觀經驗與物理現象:

- 量子糾纏描述的是物理現象,特別是在微觀世界中,粒子如何以一種非傳統的方式互相影響。而意識則是主觀的經驗,涉及情感、知覺、感知等個體的內在世界,這些無法僅通過物理定律來描述。

總結:

量子糾纏與意識是兩個不同層次的現象。量子糾纏涉及微觀粒子之間的非定域性關聯,並不直接涉及“訊息”或“意識”的傳遞,而是粒子狀態的同步變化。意識則是基於神經元的生理活動,它的訊息傳遞依賴於大腦中的電化學信號,並且與感知和主觀經驗密切相關。

目前並沒有科學證據表明量子糾纏與意識的產生有直接關聯,儘管某些理論提出量子效應可能在意識的運作中發揮作用,但這仍然是理論假設。

陰陽?研究人員即時捕捉糾纏光子的神秘舞蹈

內幕簡報

- 渥太華大學的研究人員展示了一種新技術,可以視覺化兩個糾纏光子的波函數。

- 該團隊由加拿大結構量子波研究主席 Ebrahim Karimi 領導。

- 研究人員表示,這項工作有可能加速量子技術的進步,例如改進量子態表徵、量子通訊和開發新的量子成像技術。

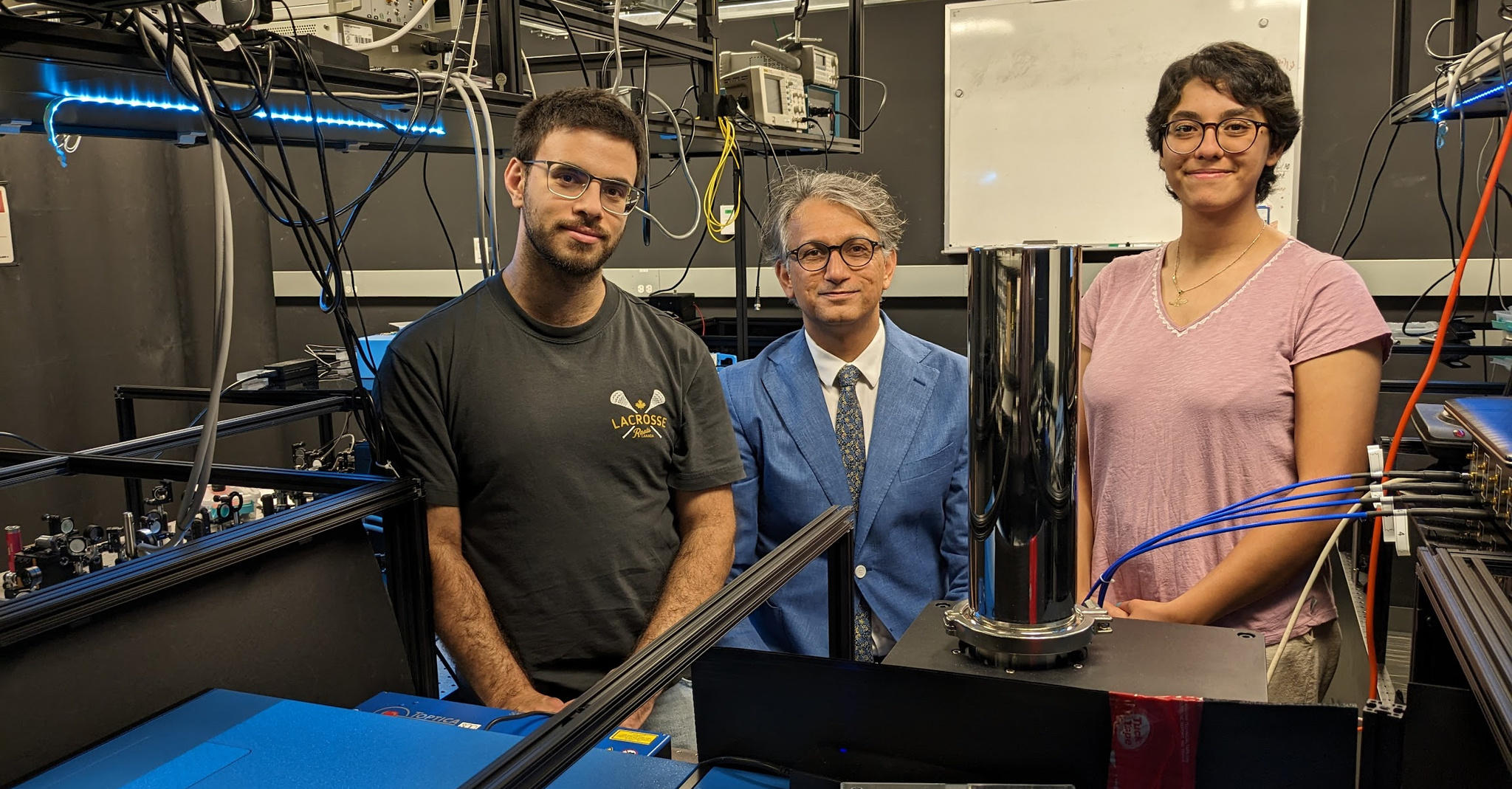

- 圖:(從左到右):Alessio D'Errico 博士、Ebrahim Karimi 博士和 Nazanin Dehghan(渥太華大學)

新聞稿 — 渥太華大學的研究人員與羅馬第一大學的 Danilo Zia 和 Fabio Sciarrino 合作,最近展示了一種新技術,可以可視化兩個糾纏光子(構成光的基本粒子)的波函數,實時。

用一雙鞋來比喻,糾纏的概念可以比喻為隨機選擇一隻鞋。當你辨識出一隻鞋的那一刻,另一隻鞋(無論是左鞋還是右鞋)的性質就會立即被識別出來,無論它在宇宙中的位置如何。然而,有趣的因素是在觀察的確切時刻之前與識別過程相關的固有不確定性。

波函數是量子力學的核心原理,它提供了對粒子量子態的全面理解。例如,在鞋子的例子中,鞋子的「波函數」可以攜帶諸如左或右、尺寸、顏色等資訊。更準確地說,波函數使量子科學家能夠預測量子實體的各種測量的可能結果,例如位置、速度等。中了解量子態在量子電腦中產生或輸入的數據將允許測試電腦本身。此外,量子計算中使用的量子態極為複雜,涉及許多可能表現出強非局部相關性(糾纏)的實體。

波函數是量子力學的核心原理,它提供了對粒子量子態的全面理解。例如,在鞋子的例子中,鞋子的「波函數」可以攜帶諸如左或右、尺寸、顏色等資訊。更準確地說,波函數使量子科學家能夠預測量子實體的各種測量的可能結果,例如位置、速度等。中了解量子態在量子電腦中產生或輸入的數據將允許測試電腦本身。此外,量子計算中使用的量子態極為複雜,涉及許多可能表現出強非局部相關性(糾纏)的實體。

了解這種量子系統的波函數是一項具有挑戰性的任務——這也稱為 量子態斷層掃描 或簡稱 量子斷層掃描 。使用標準方法(基於所謂的 投影運算),完整的斷層掃描需要大量的測量,這些測量隨著系統的複雜性(維度)而迅速增加。研究小組先前用這種方法進行的實驗表明,表徵或測量兩個糾纏光子的高維度量子態可能需要數小時甚至數天的時間。此外,結果的品質對噪音高度敏感,並且取決於實驗設定的複雜性。

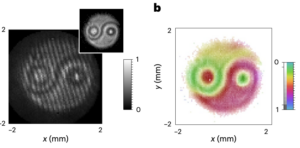

量子斷層掃描的投影測量方法可以被認為是觀察 從獨立方向投射到不同牆壁上的高維度 物體的陰影。研究人員只能看到陰影,從陰影中,他們可以推斷出整個物體的形狀(狀態)。例如,在 CT 掃描(電腦斷層掃描)中,可以從一組 2D 影像重建 3D 物件的資訊。

然而,在經典光學中,還有另一種重建 3D 物體的方法。這稱為數位全像術,基於記錄單一影像(稱為乾涉圖),透過將物體散射的光與參考光進行干涉而獲得。

該團隊由加拿大結構量子波研究主席、渥太華量子技術 (NexQT) 研究所聯合主任 、理學院副教授 Ebrahim Karimi 領導,將這一概念擴展到兩個光子的情況。重建雙光子態需要將其與可能眾所周知的量子態疊加,然後分析兩個光子同時到達的位置的空間分佈。對兩個光子同時到達的影像稱為重合影像。這些光子可能來自參考源或未知源。量子力學指出光子的來源無法辨識。這產生了可用於重建未知波函數的干涉圖案。這項實驗是透過先進的相機實現的,該相機以納秒( 一秒的十億分之一)分辨率記錄每個像素的事件。

渥太華大學博士後研究員、論文的合著者之一 Alessio D'Errico 博士強調了這種創新方法的巨大優勢:「這種方法比以前的技術要快得多,只需要幾分鐘或幾秒鐘而不是幾天。重要的是,檢測時間不受系統複雜性的影響——這是投影斷層掃描中長期存在的可擴展性挑戰的解決方案。

這項研究的影響不僅限於學術界。它有可能加速量子技術的進步,例如改進量子態表徵、量子通訊和開發新的量子成像技術。

空間雙光子態振幅和相位的干涉成像研究' north_east外部連結於2023年8月14日發表在 《自然光子學》 。

如需更多市場洞察,請在此處查看我們最新的量子計算新聞。

沒有留言:

張貼留言